ترجمة: محمد الدخاخني

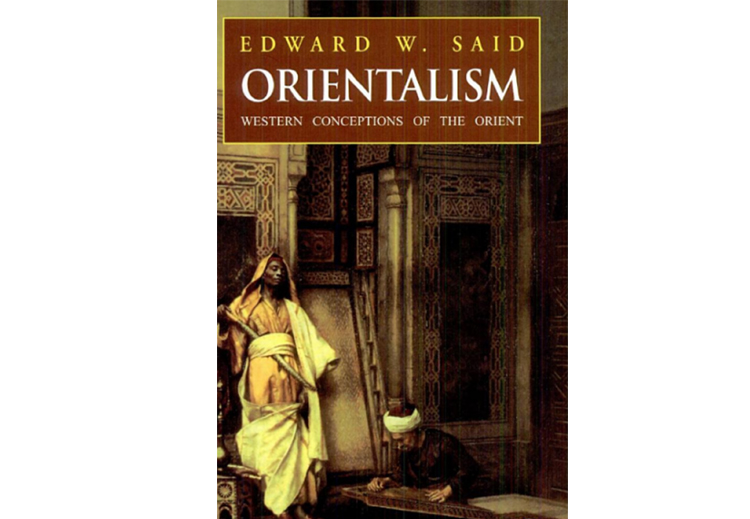

يُعد كتاب "الاستشراق" لإدوارد سعيد واحداً من أكثر الأعمال تأثيراً في التاريخ الثقافي في فترة ما بعد الحرب العالميّة الثانية، كما يُعد واحداً من أكثر الأعمال التي يُساء فهمها، وربما يتمثل سوء الفهم الأكثر شيوعاً في الاعتقاد بأنّ الكتاب يدور "حول" الشرق الأوسط؛ على العكس، إنه دراسة للتمثيلات الغربية بشأن العالم العربي الإسلامي، دراسة لما أسماه سعيد "أغلال العقل"، على غرار ويليام بليك.

اقرأ أيضاً: ما الحاجة لإعادة التفكير في الاستشراق اليوم؟

ومن جانبهم، أساء نقاد الكتاب من المُحافِظين وصفه بأنه شجب فِطراني للمعرفة الغربية، متجاهلين ثناء سعيد على لوي ماسينيون وجاك بيرك وكليفورد غيرتس، فيما أشاد بعض الإسلامويين بالكتاب على أساسٍ من سوء الفهم نفسه، متجاهلين التزام مؤلفه بالسياسة العلمانية.

مُذ نُشِر الكتاب لأول مرة في عام 1978، أصبحت كلمة "الاستشراق" واحدة من تلك الكلمات التي تُغلِق النقاش في الأحْرام الجامعية الليبرالية، فما من أحد يُريد أن يُتهم بأنه "مستشرق"، بالقدر نفسه الذي لا يريد أن يُتهم فيه بأنه عُنصري أو جِنسوي ...، وكَوْن كلمة "مستشرق" قد أصبحت الآن نعتاً شائع التطبيق لَهو أمر فيه إشادة بسُلطة سعيد، وإن كان يشير أيضاً إلى نوعٍ من ابتذال المصطلح. فمن خلال كتابته "الاستشراق"، أراد سعيد فتح نقاش حول الطريقة التي تخيلَ بها الغربُ العالمَ العربي الإسلاميّ، وليس الحيلولة دون تقدير متبصّر لمشكلات المنطقة، التي كان على وعي بها على نحو مؤلم للغاية.

وكان سعيد على وعي تام أيضاً بكتابته لعملٍ تاريخي مقدّر له، شأنه شأن أي عمل تاريخي، أن يُصبِح بحد ذاته وثيقة تاريخية، تَحرِف ضغوط وشجون زمنه. لقد نُشِر "الاستشراق" قبل ما يقرب من أربعين عاماً، في زمن اتفاقات كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر، والحرب الأهلية اللبنانية، وقبيل الثورة الإسلامية في إيران، وقبل غزو أرييل شارون للبنان ومذبحة مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين بأربعة أعوام. وبوصفه عضواً في المجلس الوطني الفلسطيني، وقارئاً شغوفاً لفوكو، أراد سعيد أن يكون كتابه "تاريخاً للحاضِر" في حينه، المُختلف تماماً عن حاضِرنا.

اقرأ أيضاً: الجابري بين نقد الاستشراق واستهلاك أحكامه

يُعدّ "الاستشراق" عملاً في التاريخ الثقافي، يقوم على قراءاتٍ لمجموعة هائلة من النصوص الأدبية والعلمية. ولكن، في جوهره، يمكن تلخيص أطروحته بالافتراض القائل بأنّ الاستشراق هو، على حدّ تعبير سعيد، "أسلوب فكريّ قائم على التمييز الأنطولوجي والإبستمولوجي بين الشرق و(في معظم الأحيان) الغرب".

أثارت الانتفاضات العربيّة عدداً كبيراً من المطالب الديمقراطية وسيادة القانون والمساواة في المواطنة والحريّة

وهو لم يقل إنّ تصويرات المستشرقين لـ "آخَر" الغرب عبارة عن خيال محض؛ لأنّها لو كانت كذلك، لكان من الأسهل بكثيرٍ تفكيكها واقتلاعها. على العكس، استند الاستشراق الكلاسيكي إلى عناصر إيجابية من المعرفة والعلم، إلى أعمال غالباً ما أَكْبَرت موضوعها، وفي بعض الأحيان استُلِبَت من قِبل موضوعها.

لم تتمثل مشكلة الاستشراق في كونه زائفاً من الناحية الإمبريقية الخشنة، ولكن لأنه كان جزءاً من نظام خِطابي لعلاقات "السلطة والمعرفة"، وتلك عبارة استعارها سعيد من فوكو. وقد كان الهدف من الاستشراق كنظام تمثيل، واضح في بعض الأحيان وضمني في كثير من الأحيان، هو إنتاج "آخر"، على أفضل نحو يضمن استقرار الذات الغربية وتفوقها.

اقرأ أيضاً: النوبة بعيون الاستشراق.. مآس لا تروى عادة

الاستشراق، بحسب وصف سعيد، هو خطاب يُنتجه الأقوياء حول الضعفاء، تعبير عن علاقة "سلطة ومعرفة" تُعبر بدورها عن عشق للذات، وهذه المتلازمة واضحة اليوم بشكل كبير. الاستشراق هو سفير أجنبي في مدينة عربية، يقلل من الاهتمام الشعبي بفلسطين، ويصوِّر العرب ككتلة طيّعة لم تستيقظ إلا في عام 2011، خلال الثورات العربية، ثم عادت لتكون مثار إحباط لغربٍ خَيّر يسعى فقط إلى أن يأخذ موضع المدرِّس الجيّد. إنه "خبير" غربي يختزل الإرهاب الإسلاموي في أوروبا إلى نفسية قوامها "الضغينة"، دون أن يكلِّف نفسه عناء شرح أسباب شعور المواطنين الأوروبيين من أصول إسلامية بالاغتراب. إنّه مُنظِّر غربي لا ينفكّ يُخبر نقّاده من العرب بأنهم عاطفيون وأنهم يعترضون على عرض قائمٍ على بيانات علمية بحتة، ومن ثم يغضب من سوء فهم هؤلاء الشرقيين.

إذًا، ما يزال الاستشراق معنا، بوصفه جزءاً من اللاوعي السياسي في الغرب، ويمكن التعبير عنه بطرق عدة: أحياناً على شكل انحياز صريح، وأحياناً على شكل نبرة خفيّة، مثل جَرْس في قطعة موسيقيّة، وأحياناً يندلع في حرارة الجدل، مثل انتقامٍ يصدر عن شخص مكبوت. لكن استشراق اليوم، سواء من حيث حساسيته أو من حيث طريقة إنتاجه، ليس هو الاستشراق نفسه الذي ناقشه سعيد قبل أربعين عاماً.

على كل حال، كان كتاب "الاستشراق" إلى حد بعيد نِتاج حقبة حرب فيتنام، حين قاد "أفضل وألمع" من في أمريكا البلادَ إلى مستنقعٍ مستعصٍ في أدغال جنوب شرق آسيا. كان هناك جيل جديد من الخبراء الذين تلقّوا تعليمهم في أفضل جامعات الولايات المتحدة، كما رأى سعيد الأمر، يضفي الشرعيّة على المواجهة المتنامية لأمريكا مع العالم العربي، خاصة فيما يتعلق بقضية فلسطين.

ساعد صعود داعش وتجدد السلفية على استعادة المنظور القديم للاستشراق الجامد والمروِج لوجود اختلاف راسِخ

إنّ كتاب "الاستشراق"، في جوهره، عبارة عن نقد "للخبير"، مُنتِج المعرفة حول العالم العربي الإسلامي، من فلوبير ومونتيسكيو إلى برنارد لويس ودانيال بايبس. بتغير طاقم الشخصيّات ونوعيّته؛ لكن هدفهم ما يزال ثابتاً للغاية.

أثارت الطبيعة التي بدت غير مُتفاوِتة للاستشراق قدراً كبيراً من النقد لأطروحة سعيد، وما تزال تفعل ذلك. ومن الواضح أنّ سعيد كان مهتماً بتفسير الاستمرارية أكثر من التغيير؛ لأنه كان يسعى إلى إثبات وجود تقاليدٍ أيديولوجية. ومع ذلك، فقد فَهِم أن الاستشراق عبارة عن نظام ديناميكي ومِطواع للتمثيلات، ينطوي، بما هو أسلوب، على مجموعة واسعة من التعبيرات، وأنه يُعد مرآةً لعصره. وقد كانت هذه القدرة على تغيير السِجال اعتماداً على السياق السياسي مفتاحاً لمرونته وحيويته.

وبعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001، ردّت إدارة بوش بنوعٍ من الهياج الاستشراقي، فأعلنت أن تحرير المرأة المسلمة يأتي ضمن أسباب غزوها لأفغانستان، وطبقت رؤى رافائيل باتاي، الخبير فيما يسمى بالعقل العربي، على أساليب التعذيب المستخدمة في سجن أبو غريب.

دُعِي برنارد لويس ليتفَيهَق حول "أسباب الغضب الإسلامي" في مجلة ذي أتلانتيك، وسافر الصحافيون إلى الضفة الغربية للتحقيق في غضب الانتحاريين الفلسطينيين، ولم يستحضِر أي موضوع هذا القدر من القلق العاطفي مثل الحاجة إلى تحرير النساء المسلمات من رجالهن العنيفين، غير العقلانيين، المتسلطين، وما إلى ذلك من كليشيهات استشراقية كلاسيكية.

لم تكن لغة الاستشراق خلال عهد بوش دائماً عنصرية بشكل علني، لكنها غالباً ما كانت تعكس عنصرية قائمة على اختلافات مزعومة في الثقافة، اختلافات كما جادل بعض "الخبراء"، بررت رداً عسكرياً، بالإضافة إلى وصاية حضارية أخذت شكل "تعزيز الديمقراطية".

في عهد الرئيس أوباما، بدا أن قبضة الاستشراق قد تراجعت. فقد أوضح أوباما، في البداية، أنه لا ينوي انتهاج سياسة الإملاء مع العالم العربي الإسلامي، بل التعاون معه، وأبدى إيماءات ترحيبية تجاه إيران وإنهاء احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة. ومع ذلك، كانت الرسالة المضمنة في خطابه الشهير في القاهرة عام 2009 تنضَحَ بمنظورٍ استشرقي، وإن كان منظوراً أكثر ليبرالية وتعددية من الناحية الثقافية. وقد أَمِل عدد ليس بقليل ممن استمعوا إلى خطابه في المنطقة لو أنه خاطبهم باعتبارهم مواطنين لبلدان محددة بدلاً من مخاطبتهم بوصفهم مسلمين، ليس فقط لأن بعضهم كانوا مسيحيين أو ملحدين، ولكن لأن الدين ليس سوى علامة واحدة على الهوية، وليس دائماً الأكثر صِلة بالموضوع.

كان الاستشراق دائماً ما يعتمد على الرغبة في معرفة الآخر وليس فقط نَظم الآخر أو تشويهه

وقد بُرهِن بشكل غير عادي على هذا بعد أقل من عامين في شوارع تونس ومصر. فمن جانبها، أثارت الانتفاضات العربيّة عدداً كبيراً من المطالب الديمقراطية وسيادة القانون والمساواة في المواطنة والخبز والحريّة، لم تكن بينها أي مطالب دينية.

وإذا كانت الانتفاضات قد هدمت الأسطورة الاستشراقية التي تفيد بأن الدين يشكل قوة حاسمة بشكل فريد في العالم العربي الإسلامي، فقد شجعت ولاطَفَت فانتازيا استشراقيّة أخرى: يريد الشرق أوسطيون ببساطة أن يكونوا مثلنا؛ فالليبرالية الأنغلو أمريكية هي الغاية الأخيرة والطبيعية للمجتمعات البشرية، و"اختلاف" الشرق الأوسط هو انحراف سيذوب في النهاية، بمساعدةٍ من فيسبوك وغوغل.

ثم جاء ما يسمى بالشتاء العربي، ومنذ ذلك الحين، ساعد صعود تنظيم داعش، وتجدد السلفية على استعادة المنظور القديم، الاستشراق الجامد والمروِّج لوجود اختلاف راسِخ، تماماً كما ساعدت هذه الظواهر في استعادة الأنظمة القديمة.

وأيضاً، ساهم القادة العرب والمسلمون في عملية إعادة تقوية هذه العدسة المشوِهة، وكان للأنظمة الأتوقراطية مصلحة واضحة في الترويج للفكرة القائلة بأن المواطن العربي يحتاج، بل ويفضل حقاً، سلطة صارمة وأبوية، واللعنة على حقوق الإنسان. أما بالنسبة لداعش، فقد كان التنظيم مربوطاً بحماس أكثر من ارتباط تنظيم القاعدة بنظرية صموئيل هنتنغتون عن الصدام الحتمي والقِيامي بين الحضارات، ما يضع "الأُمة" ضد الكفار. لطالما كان الاستشراق إنتاجاً مشتركاً، بالرّغم من أنّ منتجيه لا يتمتعون بسلطة متساوية.

استمر هذا الاتجاه في عهد ترامب، ولكن كان هناك أيضاً انقطاع، باعتباره نظام "سلطة معرفة"، كان الاستشراق دائماً ما يعتمد على الرغبة في "معرفة" الآخر، وليس فقط نَظم الآخر، أو تشويهه. فقد شملت الحملة العسكرية التي أرسلها نابليون بونابرت إلى مصر عام 1798، 122 عالماً ومثقفاً، وكان من بينهم حفنة من المستشرقين المحترفين. وتاريخ الاستشراق غني بقصص لغربيين يصطنعون مظاهر شرقية، كما لو أنهم أرادوا أن يصبحوا "الآخر"، وليس فقط أن يتسيدوه.

إذا أخذ الاستشراق نبرة خِصامية ومعادية للمسلمين بشكل متزايد فذلك لأن الشرق صار داخل الغرب بشكل متزايد

ومثال ذلك ت. لورنس في ملابسه الصحراوية الرومانسية، ولو أردنا طرح مثال أكثر تطرفاً إيزابيل إبرهارت، المستكشِفة السويسرية في الجزائر التي كانت ترتدي ملابس الرجال، واعتنقت الإسلام، وأعادت اختراع نفسها باسم سي محمود السعدي في مطلع القرن العشرين. وفي هيئة أكثر حداثة تأتي الشخصية الخيالية لكاري آن ماثيسون، ضابطة الاستخبارات المركزية الأمريكية التي تلعب دورها الممثلة كلير دانيس في مسلسل "هوملاند"، والتي ترتدي العباءة عند اندفاعها نحو أزقة السوق.

إن المعرفة التي جمعها المستكشفون والجواسيس الغربيون كانت بالكاد منزهة من الغرض: لقد وفرت الغطاء للاستعمار، وحروب الفتح، والتدخل "الإنساني". ومع ذلك، فضل هذا النوع من الاستشراق إعادة صياغة الفتوحات العنيفة للغرب باعتبارها تفاعلات متفقاً عليها: إغواء، وليس اغتصاب. ومن الناحية السياسية، كان، في الغالب، استشراقاً ليبرالياً وجمهورياً وعلمانياً، يستند، على الأقل من حيث المبدأ، إلى كسب القلوب والعقول، وإلى استيعاب الآخر داخل القِيم الديمقراطية الغربية.

ففي الإمبراطورية الفرنسية، كما يجادل بيير-جان لويزارد في كتابه الجديد "الجمهورية والإسلام"، كان الاستعمار "مشروعاً بقيادة النُّخَب الجمهورية المعارضة لليمين الديني، الذي كان أكثر حذراً بشأن التوسع الاستعماري". (وهذا، كما يضيف، سبب مهم في تعاطي المعارضين العرب والمسلمين للحكم الفرنسي مع العلمانية الليبرالية بمثل هذا الشك). حتى الاستشراق الذي برر غزو العراق كان له جانبه الاسترضائي: ففي أعقاب 11 أيلول (سبتمبر)، كان جورج و. بوش واضحاً في رفضه رهاب الإسلام.

في عهد ترامب، اختفى الوجه الإنساني للاستشراق، وقد يبدو هذا شيئاً جيداً، بقدر ما يمثل هزيمة للنفاق، لكنه أيضاً شيء آخر، شيء أكثر قتامة. في عام 2008، كتبت مقالاً في مجلة لندن ريفيو أوف بوكس، عن فيلم وثائقي بعنوان "هَوَس"، كان قد أرسل في شكل أقراص دي. في. دي إلى 28 مليون أمريكي كملحقٍ إعلاني لأربعة وسبعين صحيفة. "هَوَس"، الذي ظهر لأول مرة على شبكة فوكس نيوز وموّله قطب العقارات الأمريكي ومؤيد حزب الليكود شيلدون أدلسون، مدته ستون دقيقة، وادعاؤه الرئيس أن عام 2008 يشبه عام 1938، بل أسوأ، لأن عدد المسلمين أكثر من الألمان في العالم وهم أكثر تشتتاً من الناحية الجغرافية، بما يجعلهم أعداء في الداخل وكذلك قوة أجنبية معادية: "إنهم ليسوا خارج حدودنا، إنهم هنا". كانت نبرة مقالي لاذعة وأيضاً متعجبة لأنني لم آخذ "هَوَس" على محمل الجدّ: فقد بدا بشكلٍ واضحٍ جداً مبهرجاً وهامشيّاً.

حين أنظر إلى الماضي، أعرف أنني كنت ساذجاً. فـ "هَوَس"، على العكس، مهّد لهذا النوع من خوف الإسلام والمسلمين وكراهيتهم الذي جعله ترامب سائداً وحوّله فعليّاً إلى سياسة، وحَظْر سفر المسلمين هو المثال الأكثر وضوحاً.

كانت المعرفة التي جمعها المستكشفون والجواسيس الغربيون منزهة من الغرض ووفرت غطاء للاستعمار

ليس للاستشراق في عصر ترامب مصلحة في الترويج للديمقراطيّة أو القِيَم الغربية الأخرى لأن هذه القِيَم لم تَعُد تصدق، أو تُعتَبر عقبة مزعجة لممارسة السلطة، يتحدث هذا الاستشراق الجديد لغة الصفقات، وفي كثير من الأحيان، لغة القوّة والقمع. إنّه يُبقي الطغاة العرب في السلطة والشبان الغاضبين من أصل عربي في السّجن.

وعلى عكس الاستشراق الذي حلله سعيد، فإنه لا يحتاج إلى خبراء مثل؛ برنارد لويس، والراحل فؤاد عجمي، وهو باحث لبناني أصبح "المُخبِر الأصلاني" المفضل لدى ديك تشيني. قُل ما يروق لك حول عجمي ولويس، لكن يظل كلاهما في عداد الكتاب والمثقفين. ومن المرجح أن يكون مستشرق اليوم أكثر من غيره، ذاك الذي يدرس أعداداً هائلة من التقارير الشّرطية التي تتناول المشتبه في كونهم إرهابيين ويحسب درجات الردكلة.

اقرأ أيضاً: إعادة النظر في الاستشراق

الأسلوب القديم للاستشراق، بالرّغم من أنه لم يخمد تماماً، إلا أنه أقلّ فائدة لأولئك الموجودين في السلطة، لأنه يعتمد على تعلم تاريخي وأدبي عميق من النوع الذي يُعد لعنة بالنسبة إلى رئيس أمريكي لا يتمتع بالصبر على الكتب وتحكمه انفعالاته.

لقد جرد الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أولئك الذين كانوا يُعتبرون في السّابق خبراء من الكثير من سلطتهم، ومكن بدوره غير الخبراء، أولئك الذين تبختروا بالعداء للنزعة الثقافية بوصفه فضيلة بل وقوة. وقد أثبتت نتائج نقد الخِبرة أنها غامضة في أحسن الأحوال، لأنها يمكن أن تُفسِح المجال للجهل والتعصب واللاعقلانية، عوضاً عن توفير أساس لمعرفة مضادة للهيمنة كما تصوَّر سعيد الأمر.

اقرأ أيضاً: الصراع على الإسلام.. من الاستشراق إلى الجهادية الإسلامية

إن استشراق أيّامنا هذه، استشراق فوكس نيوز، وكتاب "أورو-عربيّة" لبات يئور، وستيف بانون، هو استشراق لا يعتمد على معرفة مُغرِضة بل على غيابٍ للمعرفة. إنّ المركزيّة الأوروبيّة الّتي ينطوي عليها هذا الاسشتراق تستند إلى فكرة أن أوروبا تتعرض للتهديد من جانب المجتمعات الإسلامية وغيرها من البلدان التي تعاني صعوبات جمة، وهي فكرة تعبر عن نَظْرة مؤامراتية غير متخفية. وهو استشراق لم ينتشر عن طريق متاجر الكتب والمكتبات العامة ولكن عن طريق تويتر وفيسبوك والـ"دارك ويب". وفي عهد ترامب، أُعِيد تشكيل السّياسة الخارجيّة الأمريكيّة على غرار الاستراتيجية الإسرائيلية، ممّا يعني الاعتماد المتزايد على القوّة العسكريّة في التعامل مع العرب والمسلمين، بدعمٍ من اليهود المحافظين وبدعم أكبر من الإنجيليّين.

اقرأ أيضاً: برنارد لويس... بطريرك الاستشراق

إن عنصرية ترامب المعادية للمسلمين غير مسبوقة بالنسبة إلى رئيس أمريكي، لكنها ليست فريدة من نوعها بالنسبة إلى أماكن أخرى. تجدون تكرارات مماثلة لها في فرنسا، حيث ثمة خطاب استعماري قديم له جذور في "الجزائر الفرنسية" آخذ في الانتشار ضد الجيل الثاني والثالث من المواطنين ذوي الأصول المسلمة، الذين يوصفون إلى الآن بالمهاجرين، ويعتبرون إلى الآن غير مهيأين لعملية "الاندماج" و"استيعاب" قِيَم الجمهورية الفرنسية القائمة على اللائكية. وتسمعها أيضاً في الدول الاسكندنافية والمجر وإيطاليا وألمانيا، وفي كافة البلدان التي سادت فيها فكرة "حِصْن أوروبا".

إنه استشراق عصر غرقت فيه الليبرالية الغربية في أزمة عميقة، تفاقمت بسبب القلق بشأن اللاجئين السوريين والحدود والإرهاب، وبالطبع، التدهور الاقتصادي. إنه استشراق في أزمة، غير مهتم، انتقامي، وغالباً ما يتحلى بالقسوة، استشراق مدفوع بالكراهية بدلاً من الافتتان، استشراق يقوم على بناء الجدران بدلاً من اختراقها. إن الشكل المعادي للاندماج والكاره للإسلام الذي عليه الاستشراق المعاصر يكفي لإضفاء الحنين على الاستشراق الشِعري الرومانسي الذي رثاه ماتياس إينار، برغبة منه إلى حد ما، بوصفه جسراً بين الشرق والغرب في روايته الحائزة على جائزة غونكور لعام 2015، "البوصلة".

إذا كان الاستشراق قد اتخذ نبرة خِصامية ومعادية للمسلمين بشكل متزايد، فذلك لأن "الشرق" صار داخل "الغرب" بشكل متزايد. ومن ثم فهذا ليس بصدام بين الحضارات، بل تصادم بين ظاهرتين متداخلتين: أزمة الرأسمالية النيوليبرالية الغربية، والتي فاقمت التوترات المتعلقة بالهوية والمواطنة، وانهيار دولة الشرق الأوسط في الحرب، الأمر الذي غذى أزمة اللاجئين. ونتيجة لذلك، هناك شكلان من سياسات الهوية، كلاهما يعكس رؤية استشراقية كاريكاتورية للشرق المسلم، ويتغذّى أحدهما على الآخر: الشعوبية اليمينية من جهة، والإسلام الجهادي من جهة أخرى.

كان الاستشراق الذي وصفه سعيد شأناً يتعلق بالجغرافيا السياسية، "المعرفة" التي احتاجها الغرب في عصر الإمبراطوريات والاستعمار. وتستهدف الحافة الخَشِنة للاستشراق الحالي النسيجَ الهش للسياسة الداخلية، إمكانية التعايش نفسها، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة. أما الذات الغربية، التي أنتجها هذا الاستشراق المعاصر، فهي ليست ليبرالية تقيس حريتها أو عقلها بغياب، أو ضعف، تلك المفاهيم في الشرق. عوضاً عن ذلك، إنها أشبه ما تكون برجل أبيض مغموم ومنزعِج يقف على أرضه، وإصبعه على الزناد، ضد البرابرة الذين نجحوا في اختراق بواباته. إنه ليس لورانس العرب أو حتى "الأمريكي الهادئ" [فيلم أنتج عام 2002]؛ بل "هاري القذر" [فيلم أنتج عام 1970].

إن المشهد المعاصر قاتم، ولا إمكانية لتجنبه. لكن هناك أيضاً مقاومة كبيرة للاستشراق وذريته. نرى ذلك في انتفاضات المواطنين في الجزائر والسودان، والتي أظهرت القوة الدائِمة للقِيَم الديمقراطية في حقبةٍ من الانحدار التسلطي؛ وفي ظهور حركة متنامية لمعارضة الاحتلال الإسرائيلي، ترتكز على المُثُل العليا نفسها للعدالة العرقية التي شكلت نضال الأمريكيين السود من أجل الحرية. وفي المجال الثقافي، نسمعها في موسيقى سيد العود التونسي أنور براهم، الذي أنتجَ أعمالاً رائعة صُحبة موسيقى الجاز وأعمال الموسيقيين الكلاسيكيين الغربيين، وفي فرقة "فلسطين الحرة" الرباعية التي يقودها الملحن النيويوركي جون كينغ، والذي تنبني كل حركة من حركاته على الأنماط اللحنية والوحدات الإيقاعية العربية، وتكرس لقرية دُمّرت عام 1948.

ربما تكون رواية إينار، "البوصلة"، أكثر الجهود طموحاً في الأدب المعاصر لتجاوز التراث القمعي للاستشراق، عبر التقليد الاستشراقي نفسه. ومع ذلك، فإن الرواية لا تنجح تماماً في ذلك لأنها تميل إلى غض الطرف عن التسلسلات الهرمية والتّفاوتات التي ميزت حتى أكثر أشكال معرفة المستشرقين تقدماً وتنويراً، وكذلك، بشكل حاسم، لأنها تتجاهل الفصل المركزي في التاريخ الاستشراقي الفرنسي، ألا وهو استعمار الجزائر، وهو ما يُعدّ صمتاً غريباً وكاشِفاً.

وما تزال "البوصلة"، بالرغم من نوايا إينار، قصة للغرب، وليست جدلية حقيقية، وهو قَيْد يغوي أيضاً الكثير من الإنتاج السّينمائي الأوروبي الأخير الذي يدور حول "آخري" أوروبا الداخليين.

في فيلم "نهاية سعيدة" (2017) للمخرج الألماني مايكل هانكه، يظهر لاجئو مدينة كاليه على الشاشة لفترة وجيزة كتذكيرٍ مُقلِق للامتياز والنفاق الغربي، لكن لا ترد أسماؤهم أبداً؛ إنهم أدوات أو أكثر قليلاً، مثل العربي اللامُسمى في رواية ألبرت كامو، "الغريب". وتثير دراما "الفتاة المجهولة" (2016)، من إخراج الأخوين داردين، أزمة ضمير يعاني منها طبيب بلجيكي شاب يواجه وفاة مُومِس إفريقية شابة. مرة أخرى، شخصية الإفريقي المسلم سلبية ضحية بلا فعالية، موضوع للشّفقة أو الاحتقار.

ومن بين الاستثناءات البارزة لهذه القاعدة فيلم آكي كوريسماكي الاستثنائي لعام 2017، "الجانب الآخر من الأمل"، والذي تدور قصته حول لاجئ سوري شاب في فنلندا، يُدعى خالد، يعيش حياة سرية، متهرباً من السلطات بمساعدة مجموعة من الفنلنديين الذين يتصرفون انطلاقاً من التضامن وليس الإحسان. وفي الوقت نفسه، تطارده عصابة من الفاشيين الجدد، خالد مصمم على أن يكون بطل قصته، فهو يقبل المساعدة من أصدقائه الفنلنديين، ولكن فقط على أساسٍ من المساواة؛ باذلاً كل الجهد لصناعة حياة لنفسه ولأخته في العالم القديم/الجديد لأوروبا.

إن استشراق أيامنا هذه هو استشراق لا يعتمد على معرفة مُغرِضة بل على غياب للمعرفة

إنّ كوريسماكي صانع أفلام أنزه من أن يكافئ بطله بـ "نهاية سعيدة" على طريقة هانيكه المخادعة، ولكنه، على عكس هانكه، يربط نفسه بمنظور الآخر المسلم في أوروبا، ويسمح لنا أن نلمح، للحظة، ما قد يبدو عليه عالم ما وراء الاستشراق.

لم يكن كتاب "الاستشراق" لسعيد الكلمة الأخيرة في موضوعه، ولم يكن الهدف منه أن يكون كذلك. وقرار أنجيلا ميركل بإعادة توطين مليون لاجئ سوري، وتحالف بوتين مع نظام الأسد يؤكد فشل سعيد في قول أي شيء بشأن الاستشراق الألماني أو الروسي، وهذا أحد الانتقادات الأكثر إقناعاً التي أثيرت آنذاك.

اقرأ أيضاً: العرب والاستشراق.. فصول من سوء الفهم والصّدام

لكن تحذير سعيد بشأن "التدهور المغري للمعرفة" قد حافظ من ناحية أخرى على قدرته العقابية، ففي الأسابيع الأخيرة، عندما صعدت إدارة ترامب حملتها من الترهيب المالي والتهديد العسكري ضد جمهورية إيران الإسلامية، جرى تذكيرنا بأن "خطابات السلطة من السهل جداً صنعها، وتطبيقها، وحراستها". وفيما قد يخيب ترامب أمل جون بولتون وشهوته لمعركةٍ مع طهران، فإنه هدد أيضاً بـ"إنهاء" إيران عبر تويتر. ستبقى الحرب بمثابة إغراء طالما أنّ الولايات المتّحدة ترى العالم العربي الإسلاميّ ليس كنسيجٍ معقدٍ لمجتمعات بشرية متنوعة، بل كـ"مجاورة سيئة" يحكمها "الملالي الإيرانيون والدكتاتوريون العرب والإرهابيون الفلسطينيون والجهاديون الدواعش".

اقرأ أيضاً: مراجعة الاستشراق أم نقض الغرب؟

وكما جادل سعيد، لقد كان فشل الاستشراق "إنسانيّاً بقدر ما هو ثقافي؛ لأنّه بسبب الاضطرار إلى اتخاذ موقفٍ معارضٍ غير قابل للاختزال نحو منطقة من العالم اعتُبِرَت غريبة، فشل الاستشراق في التّماهي مع التجربة الإنسانية، وفشل أيضاً في رؤيتها كتجربة إنسانية". إذا كانت "الحرب العالمية على الإرهاب" قد علمتنا أي شيء على مدى الأعوام السبعة عشر الماضية وأكثر، فهو أن الطريق نحو الهمجية يبدأ بهذا الفشل.

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/g1_1_0.jpg.webp?itok=G79shThP)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/taaaa_0_0_0_0.jpg.webp?itok=FzzzFHwG)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_162_0.jpg.webp?itok=XKJf_Sjy)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D8%B2%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_63_0_8_0.jpg.webp?itok=BDMbKc_I)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_4_0_0_1_0.jpg.webp?itok=YqqMyIP6)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_1_0_0_1_0_0.jpg.webp?itok=NaGIRPy6)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/jly_5.jpg.webp?itok=6OoiDb6D)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/320245214338451859503_0_0_0.jpg.webp?itok=1w3HGcUv)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/344281-293240_0_0_0.jpg.webp?itok=mKmo_T5S)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A8%D9%861_2_0.png.webp?itok=hdGbwfib)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/00_59.jpg.webp?itok=9pXj2Dv1)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D9%86%D8%A7%D9%86_15.jpg.webp?itok=1nsmOsxK)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/TunisiaTerrorBardoRTR4UMIW.jpg.webp?itok=8qVD2lU1)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B4%D9%87%D8%B1_0_0_0_0.jpg.webp?itok=CX9nsZNg)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/000_33Z33K3.jpg.webp?itok=SDFxi9Av)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%85%D8%B5%D8%B1_25_1_2_0_1_0_0_1_1_0.jpg.webp?itok=-ojQYLdR)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%201_0_0_0.png.webp?itok=9YIlS2bv)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7_0_0_0.jpg.webp?itok=UtKFVe22)